Plusieurs types de nomadismes sont observables.

La plus fréquente concerne le nomadisme saisonnier accompagnant le déplacement des troupeaux. Ce sont les conditions climatiques qui ont conduit les populations habitant des régions à végétations saisonnières à se déplacer périodiquement. Il s’agit essentiellement d’éleveurs qui déplacent leurs troupeaux au grès du fourrage disponible. Les déplacements se font souvent sur des itinéraires identiques d’année en année sur des distances de quelques dizaines, voire centaines de kilomètres qui peuvent prendre quelques jours, voire semaines pour migrer d’une zone d’estives à une zone d’hivernage, ou vers des espaces ayant reçu des pluies permettant la renaissance des herbages.

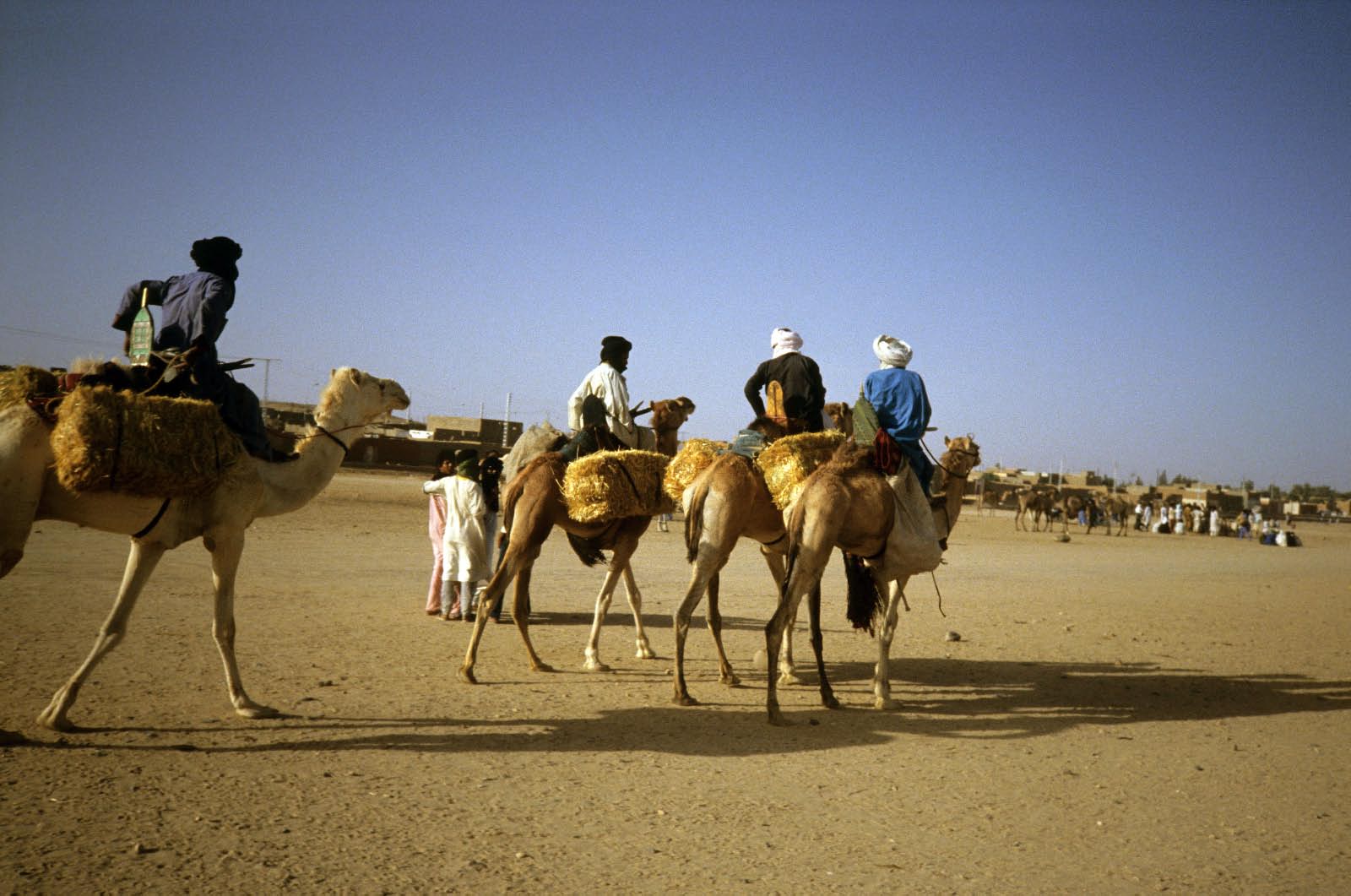

Une autre forme de nomadisme est pratiquée par certaines populations et concerne le commerce réalisé grâce à des caravanes permettant d’acheminer des marchandises sur de grandes distances. Les déplacements s’opèrent alors selon la disponibilité des produits, des demandes de commanditaires, tout en s’adaptant aux contraintes climatiques éventuelles. Elles peuvent durer des semaines, voire des mois. Ce sont, par exemple, le cas des caravanes de sel du sud du Sahara, ou de Somalie, du commerce du thé et des chevaux des Tibétains dans le haut Sud-est asiatique, ou les caravanes d’autrefois qui traversaient l’Asie centrale, remplacée aujourd’hui par les camions.

Les analyses géopolitiques se basent les études des interactions entre le politique et le territoire, les rivalités ou les tensions qui trouvent leur origine ou leur développement sur le territoire, l’analyse des rapports de forces entre divers acteurs sur un espace plus ou moins défini.

Exemple parmi d'autres : Le développement de la culture industrielle du thé en Asie a eu des conséquences importantes dans les relations géopolitiques mondiales

La géopolitique, se doit d'utiliser l'ensemble des connaissances liées à la géographie (géographie physique, mais aussi la géographie humaine dans toutes ses composantes sociales, économiques, culturelles, sanitaires, les matières premières et les flux de ressources), mais aussi utiliser l'histoire, la science politique, etc.

Une minorité se définie dans un contexte, non de manière absolue. Elle peut être analysée par rapport à de la population d’une nation, d’une zone géographique, du point de vue des religions, des langues, de la culture ou de la race, de la couleur de peau, des liens de parenté…

L’appréciation en est variable selon le lieu et l’époque.

La supériorité du nombre est vue comme une hiérarchie, une supériorité de la majorité. Dans l’histoire il est peu d’exemple de minorités qui n’aient pas été marginalisées, persécutés, assimilés de force, voire physiquement éliminées.

La minorité ne l’est cependant pas toujours en nombre. Le colonisateur considéra souvent les indigènes comme des races inférieures.

La constitution des états nation moderne à souvent contribué à les révéler et à en aggraver le sort par rapport à la relative tolérance observée autrefois par les Empires. (Comme l’était les Ottomans ou les Austro-Hongrois par exemple)

La définition des minorités dépend des stratégies de la minorité elle-même, soit par son rôle géopolitique, économique, culturel. (Les juifs, les Arméniens,Touareg…)

Une minorité est aussi une catégorie sociale définie par discrimination : les homosexuels, les femmes, les gens du voyage.